Citation

L'auteur

Tagueka

(arnauld-jordan.tagueka_tiomena@imt-bs.eu) - (Pas d'affiliation)

Copyright

Déclaration d'intérêts

Financements

Aperçu

Contenu

Ce mémoire propose une recherche-intervention menée chez un opérateur télécom français, visant à transformer un dispositif manuel de prévenance en une approche data-driven, appuyée sur des modèles de machine learning capables de prédire l’impact client des travaux réseau et d’estimer leur durée afin d’optimiser la gestion des prévenances clients.

Les pratiques actuelles reposent sur des croisements manuels de données, entraînant des faux positifs (alertes injustifiées) et faux négatifs (clients non prévenus et ayant subi un impact), ce qui altère la QoE. La question centrale est :

Comment fiabiliser et automatiser la prévenance client dans un environnement multi‑technologies afin de réduire ces erreurs et d’améliorer la QoE ?

Un enjeu complémentaire réside dans la capacité à prédire la durée d’indisponibilité, information cruciale pour ajuster les messages et prioriser les actions.

Revue de la littérature et principaux concepts

L’expérience client dans les télécommunications est historiquement fondée sur une approche réactive : les clients prennent contact lorsqu’un problème survient. Toutefois, ce modèle montre ses limites face à des usages numériques de plus en plus exigeants. La littérature récente souligne l’émergence d’un paradigme proactif, où l’entreprise anticipe les besoins du client grâce à l’intelligence artificielle (IA) et à l’analyse prédictive (Genesys, 2023 ; Kommunicate.io (2024)).

Le support client proactif devient un standard, notamment dans les environnements fortement concurrentiels comme les télécoms. Grâce à des outils basés sur le machine learning (ML), les entreprises peuvent identifier des risques d’incident avant qu’ils ne se concrétisent, et adapter leur communication ou leurs services en conséquence (Quvia (2023); InfoCenter.io (2024)).

Les agents conversationnels intelligents, l’analyse en temps réel, le traitement automatique du langage naturel (NLP) et l’exploitation du big data permettent désormais de délivrer une assistance contextuelle et personnalisée. Cette dynamique transforme le rôle du support client, qui passe de « solutionneur de problèmes » à « préventeur stratégique » (Genesys, 2023).

Dans ce contexte, la prévenance client s’impose comme un levier majeur d’amélioration de la Qualité d’Expérience (QoE). Elle consiste à informer les clients en amont d’une éventuelle interruption de service, réduisant ainsi l’effet de surprise et renforçant la satisfaction.

La QoE (Quality of Experience) constitue un indicateur subjectif mais essentiel de la satisfaction client. Plusieurs recherches démontrent que des modèles supervisés (Random Forest, SVM, XGBoost) permettent de prédire efficacement la QoE à partir de données réseau, avec des taux de précision supérieurs à 90 % (Panahi et al., 2024 ; Luo et al., 2021).

Certains travaux proposent des architectures dynamiques intégrant des mécanismes de rétroaction en temps réel, permettant d’ajuster automatiquement les ressources réseau selon le niveau de QoE estimé EAI Endorsed Transactions (2022) L’étude de MDPI Sustainability (2022) va plus loin en combinant apprentissage supervisé et augmentation de données pour offrir des prédictions personnalisées selon les contextes et comportements utilisateurs.

Enfin, les frameworks proposés par Panahi et al. (2024) mettent en lumière l’intégration multi-couches d’outils d’aide à la décision visant à améliorer la QoE. Ce cadre conceptuel positionne la prévenance intelligente comme une application concrète du machine learning au service de la relation client.

Cadre théorique

Cette recherche s’inscrit dans une démarche de recherche-intervention, qui repose sur l’idée que la connaissance se construit dans l’action, en collaboration avec les acteurs de terrain, pour répondre à un problème concret. Elle mobilise un cadre théorique articulant trois dimensions complémentaires :

- La Qualité d’Expérience (QoE), considérée non comme une donnée technique mais comme une perception client, sert ici de référence centrale pour juger la pertinence des actions de prévenance. Elle est utilisée comme indicateur de pilotage tout au long du projet.

- La prévenance proactive, analysée comme un levier opérationnel d’amélioration de la QoE, est conçue dans ce cadre comme une capacité organisationnelle à anticiper et à informer les clients de manière pertinente. Elle n’est pas seulement un outil de communication mais une modalité stratégique d’interaction entre l’entreprise et ses usagers.

- Le machine learning, enfin, est mobilisé ici non seulement comme technologie, mais comme instrument de transformation organisationnelle. Il permet d’objectiver les décisions de prévenance, d’en automatiser certaines, et de réduire la dépendance aux jugements experts subjectifs. Le modèle prédictif est intégré à un processus global visant à fiabiliser l’information client.

Ainsi, le cadre théorique guide l’intervention en articulant une finalité client (la QoE), une logique d’action (la prévenance proactive), et une technologie au service de la décision (le machine learning). Cette combinaison permet de structurer une réponse cohérente à la problématique étudiée, tout en offrant des leviers de transformation concrets pour les acteurs impliqués.

Méthodes de recherche utilisées

Ce mémoire s’inscrit dans une démarche de recherche-intervention, conduite au sein d’un opérateur télécom français. Cette approche a permis d’associer une observation approfondie du terrain à une co-construction de solutions, à travers une collaboration active avec les équipes réseau, data, prévenance et support client.

Le travail a suivi un cycle itératif : diagnostic → prototypage de modèle → tests terrain → retours utilisateurs → recommandations. Cette logique a assuré l’ancrage opérationnel des solutions proposées.

La recherche-intervention a été choisie comme méthodologie principale car elle permet de répondre à une problématique concrète en collaboration directe avec les acteurs de terrain, tout en produisant des connaissances mobilisables scientifiquement. Cette approche est particulièrement adaptée lorsque le chercheur intervient au cœur d’une organisation, avec une double finalité : résoudre un problème opérationnel et contribuer à une réflexion théorique structurée.

Dans le cas présent, l’objectif était de transformer un processus artisanal de prévenance client, fondé sur des expertises humaines dispersées, en un système automatisé et fiable basé sur des algorithmes de machine learning. Or, cette transformation ne pouvait pas être conduite de manière purement externe ou expérimentale : elle nécessitait une implication active des équipes métiers, une compréhension fine du contexte opérationnel, et des allers-retours continus entre diagnostic, expérimentation et ajustement.

La recherche-intervention s’est donc imposée comme la démarche la plus pertinente pour co-construire une solution avec les parties prenantes, tester sa faisabilité en conditions réelles, et intégrer leurs retours dans un processus itératif d’amélioration. Elle a ainsi permis d’articuler rigueur méthodologique, ancrage terrain et production de valeur concrète pour l’organisation.

Collecte et analyse des données

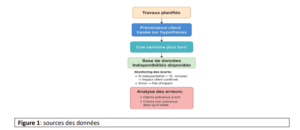

La collecte des données s’est appuyée sur :

- 11 entretiens semi-directifs (de 10 à 80 minutes) menés auprès de profils variés : responsables qualité, experts IA, data scientists, responsables prévenance mobile/fixe et maintenance (internes et externes, dont Ericsson et Digitalent).

- Données historiques structurées issues des travaux réseau hebdomadaires, enrichies d’attributs (type, durée, zone, maître d’œuvre), puis croisées avec les logs d’indisponibilité réels pour générer des labels d’impact (>15 minutes).

Le jeu de données a été préparé via des opérations de nettoyage, encodage catégoriel (One-Hot), normalisation, et création de variables dérivées (intensité des interventions, durée par gamme, métriques d’indisponibilité en 4G, etc.).

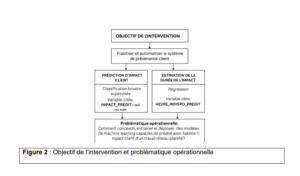

Deux types de modélisation ont été mis en œuvre :

- Classification supervisée pour prédire si un client sera impacté ou non (variable cible : IMPACT_PREDIT).

- Régression supervisée pour estimer la durée probable de l’indisponibilité (HEURE_INDISPO_PREDIT).

Les modèles prédictifs ont ensuite été intégrés dans un outil d’aide à la décision à destination des équipes opérationnelles, visant à améliorer la fiabilité des notifications clients et à renforcer leur confiance envers l’opérateur.

Principaux résultats

L’expérimentation menée a permis de confirmer l’apport concret du machine learning pour améliorer la qualité et la précision de la prévenance client dans les télécommunications. Deux axes de résultats principaux se dégagent : la performance prédictive des modèles développés, et leur acceptabilité par les utilisateurs métiers.

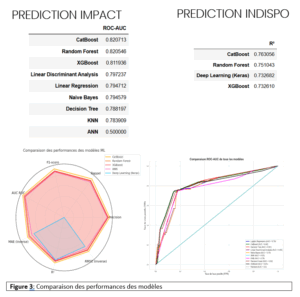

Performances des modèles prédictifs

Sur la tâche de classification de l’impact client, neuf algorithmes ont été comparés. Le CatBoost Classifier s’est démarqué par sa robustesse et sa capacité à gérer un grand nombre de variables catégorielles. Il a obtenu une courbe ROC-AUC supérieure à 0,82, avec un bon équilibre entre précision et rappel. Les modèles Random Forest et XGBoost se sont également bien comportés, mais présentent un risque accru de surapprentissage (overfitting). En revanche, les approches linéaires (régression logistique, LDA) ou naïves (Naive Bayes, KNN) se sont révélées moins efficaces dans ce contexte déséquilibré.

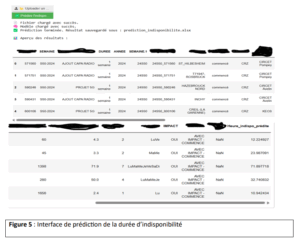

Concernant la prédiction de la durée d’indisponibilité (régression), le CatBoost Regressor, ainsi que les modèles Random Forest et XGBoost Regressor, ont fourni des estimations globalement exploitables, malgré une variance plus marquée sur les longues interruptions. Ces prédictions permettent d’enrichir les notifications client avec un ordre de grandeur réaliste sur la durée d’impact.

Acceptabilité et validation métier

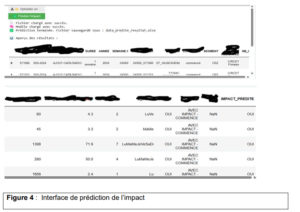

Les modèles ont été intégrés dans une interface simple permettant d’importer un fichier Excel de travaux programmés, de lancer la prédiction via un bouton, et d’obtenir un fichier enrichi avec deux colonnes : IMPACT_PREDIT et HEURE_INDISPO_PREDIT.

Les premiers retours utilisateurs, issus d’une phase de validation qualitative, ont été recueillis auprès de deux parties prenantes clés : la tutrice opérationnelle et le manager de l’équipe qualité réseau. À l’issue d’une démonstration basée sur 62 000 travaux planifiés, ils ont souligné :

- Une valeur ajoutée évidente en matière de proactivité,

- Une automatisation efficace d’un processus auparavant manuel,

- Une aide à la décision fiable pour mieux cibler les envois de notifications client.

Ces résultats témoignent d’une adoption positive de l’outil, qui permet de réduire la dépendance aux experts humains tout en renforçant la cohérence et la rapidité des actions de communication client.

Interface de prédiction de l’impact :

Interface de prédiction de la durée d’indisponibilité :

Recommandations

À l’issue de cette recherche-intervention, plusieurs recommandations opérationnelles ont été formulées.

Automatiser la chaîne de données : Il est essentiel d’industrialiser la collecte et le traitement des données (travaux planifiés, logs d’indisponibilité), en alimentant un référentiel centralisé et historisé. Cela permettra de soutenir un entraînement continu des modèles prédictifs, garantissant leur fiabilité dans le temps.

- Déployer le CatBoost Classifier comme moteur de scoring : Ce modèle a démontré une performance solide (ROC-AUC > 0,82) et une bonne gestion des variables catégorielles. Il est recommandé de l’adopter comme base opérationnelle, tout en surveillant régulièrement les dérives éventuelles et en appliquant un calibrage périodique.

- Adapter les seuils selon la criticité des zones : L’impact client doit être modulé en fonction de la durée prévue des travaux, du niveau de service attendu et des antécédents d’incidents. Cette granularité permettra de limiter les notifications inutiles.

- Mettre en place une boucle de feedback : À chaque fin de campagne, les prédictions doivent être confrontées aux impacts observés afin d’ajuster les modèles et réduire les faux positifs/négatifs.

- Améliorer la communication client : Lorsque les estimations de durée sont fiables, elles doivent être intégrées aux messages de notification. Sinon, des plages horaires indicatives peuvent être utilisées.

Pour les autres opérateurs télécoms, cette approche est aisément transposable. Fondée sur des données courantes (plannings, logs, bases clients), elle peut aussi s’appliquer à d’autres événements : coupures réseau, incidents climatiques, migrations technologiques. Plus largement, toute organisation confrontée à des interruptions de service peut tirer parti de cette démarche pour renforcer la transparence, la confiance client et la performance opérationnelle.

Impact et utilité

Impact potentiel du travail sur les pratiques et les organisations

Cette recherche-intervention a permis d’initier un changement significatif dans les pratiques de prévenance client au sein d’un opérateur télécom. En remplaçant un dispositif manuel et incertain par un système automatisé basé sur le machine learning, l’organisation gagne en fiabilité, réactivité et efficience.

La capacité à anticiper l’impact client d’un travail réseau permet une communication plus ciblée, plus juste, réduisant les effets de surprise et renforçant la relation de confiance.

Sur le plan opérationnel, cela se traduit par une réduction de la charge support (moins d’appels réactifs, moins de tickets SAV) et une optimisation du pilotage budgétaire grâce à une priorisation des interventions selon le risque client estimé.

Enfin, la démarche a agi comme un catalyseur de collaboration inter-équipes (réseau, data, relation client), tout en introduisant les principes de gouvernance algorithmique et de MLOps au sein de l’organisation.

Utilité pour les acteurs de terrain et les académiques

Pour les acteurs de terrain, cette solution offre une interface intuitive, exploitable sans compétences techniques avancées. Elle renforce l’autonomie opérationnelle, fiabilise les décisions, et réduit la dépendance aux experts métiers.

Son impact est immédiat : meilleure réactivité, meilleure qualité de service, et meilleure allocation des ressources sur les zones critiques.

Pour les académiques, ce travail fournit un cas concret d’application de la recherche-intervention dans un contexte de transformation numérique. Il met en lumière les défis liés à l’intégration de modèles prédictifs dans des processus organisationnels réels : acceptabilité, explicabilité, boucles de rétroaction, et équité.

Enfin, l’approche proposée est transférable à d’autres organisations disposant de données similaires, et applicable à d’autres événements perturbateurs : coupures énergétiques, pannes réseau, migrations technologiques ou incidents climatiques.

Conclusion

Cette recherche-intervention a démontré qu’il est possible de transformer un processus de prévenance client artisanal, reposant sur des croisements manuels et l’expertise humaine, en un système prédictif automatisé fondé sur le machine learning.

En combinant des données historiques de travaux réseau, des logs d’indisponibilité et des retours utilisateurs terrain, un CatBoost Classifier a été développé pour prédire de manière fiable l’impact client, atteignant un score ROC-AUC supérieur à 0,82. Ce modèle a été complété par une régression visant à estimer la durée probable de l’interruption, enrichissant ainsi la qualité des messages envoyés aux clients.

L’expérimentation a également permis d’identifier plusieurs facteurs clés de succès pour l’industrialisation : qualité de la chaîne de données, explicabilité des modèles pour les utilisateurs métier, usage de seuils adaptatifs, boucle de réentraînement continue et accompagnement au changement.

Au-delà de ses performances techniques, cette recherche contribue à faire évoluer les pratiques organisationnelles dans un secteur critique où la qualité perçue du service joue un rôle central. En intégrant l’IA dans les processus de relation client, elle ouvre la voie à une communication plus juste, plus ciblée et plus crédible.

Elle apporte également une valeur académique en illustrant concrètement l’apport de la recherche-intervention dans le déploiement de solutions intelligentes au sein d’organisations complexes.

Les perspectives futures — notamment l’hyper-personnalisation par segments, l’intégration de signaux en temps réel, et l’automatisation conjointe des décisions d’ingénierie réseau et de communication — laissent entrevoir un potentiel de transformation encore plus large.

Ainsi, cette démarche contribue à réconcilier intelligence technologique et qualité relationnelle, pour faire des interruptions de service non plus des irritants, mais des moments maîtrisés, transparents et porteurs de confiance.

Bibliographie

- arXiv.org.(2024) A new approach for predicting the Quality of Experience in multimedia services. https://arxiv.org/abs/2406.08564v1

- Convin.ai. (2023). Proactive Conversational AI for Telecoms Customer Service. https://convin.ai/blog/proactive-conversational-ai-for-telecoms-customer-service

- David, A. (2012). « La recherche-intervention, cadre général pour la recherche en management? » In : David, A., Hatchuel A. et Laufer R. (Eds). Les nouvelles fondations des sciences de gestion : éléments d’épistémologie de la recherche en management, Presses des MINES

- EAI Endorsed Transactions. (2022). Machine learning based Quality of Experience (QoE) Prediction Approach in Enterprise Multimedia Networks. https://eudl.eu/doi/10.4108/eai.24-11-2022.2329806

- Genesys. (2023). Proactive service: Using AI to anticipate customer needs. https://www.genesys.com/blog/post/proactive-service-using-ai-to-anticipate-customer-needs

- Hatchuel, A. (1994). « Les savoirs de l’intervention en entreprise ». Entreprises et histoire, 7, 59-75.

- InfoCenter.io. (2024). Proactive Customer Service: Predictive Intelligence. https://infocenter.io/proactive-customer-service-using-predictive-intelligence

- Kommunicate.io. (2024). Predictive Analytics for Proactive Customer Support. https://www.kommunicate.io/blog/predictive-analytics-proactive-customer-support

- MDPI. (2022). Classification and Prediction of Sustainable QoE of Telecom Users Using ML. Sustainability, 14(24), 17053. https://www.mdpi.com/2071-1050/14/24/17053

- MDPI. (2024). Prediction of Customer Churn Behavior in the Telecom Industry. Algorithms, 17(6), 231. https://www.mdpi.com/1999-4893/17/6/231

- Panahi, P. H. S., Jalilvand, A. H., & Diyanat, A. (2024). Enhancing Quality of Experience in Telecommunication Networks: A Review of Frameworks and Machine Learning Algorithms. arXiv. https://arxiv.org/abs/2404.16787

- Quvia.ai. (2023). Quvia’s Approach to Maximizing QoE Using AI & ML. https://www.quvia.ai/news-collection/quvia-launches-q-embedded-ai-tools-to-maximize-productivity-and-efficiency

- ScienceDirect. (2023). Customer churn prediction in telecom sector using ML. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2666720723001443

- Springer – Journal of Big Data. (2019). Customer churn prediction in telecom using ML in big data platform. https://journalofbigdata.springeropen.com/articles/10.1186/s40537-019-0191-6

- Xebo.ai. (2023). Reducing churn with proactive customer support in telecom. https://www.xebo.ai/blog/reducing-churn-with-proactive-customer-support-in-telecom

Crédits

Tuteur académique : Olfa Tantan-Chourabi, Maître de Conférences, à l’Institut Mines Télécom Business school.

Tutrice entreprise : Eleni Katsika, Responsable de domaine – Management des Programmes et Projets.

Cette recherche-intervention a été réalisée chez un opérateur télécom français dans le cadre du mémoire de fin d’études, sur la période 2024–2025.

Les données, entreprises et personnes mentionnées dans ce document ont été anonymisées afin de respecter les engagements de confidentialité.

il ne peut pas avoir d'altmétriques.)

Nb. de commentaires

0