Résumé

L’enseignement supérieur connait depuis plusieurs années des transformations significatives avec l’arrivée notamment de nouveaux acteurs (acteurs de la Edtech comme Openclassroom, l’école 42 fondée par Xavier Niel, récemment la création de AIvancity dans le domaine de l’IA, etc.). A cela s’ajoute l’entrée potentielle d’acteurs de type GAFA (notamment Apple ou Google) ou d’acteurs majeurs qui se positionnent dans la formation tels que LinkedIn. Certains experts ou acteurs du secteur de l’éducation brandissent ainsi la menace d’une disruption du secteur et certains vont même jusqu’à prôner la disparition des écoles de management (Parker, 2018). Jusqu’alors relativement protégé, l’enseignement supérieur serait en passe de devenir un « marché comme un autre » où les positions établies seraient bousculées avec l’arrivée de ces nouveaux acteurs.Citation : Tran, S. (Sep 2020). L’enseignement supérieur va-t-il être disrupté par de nouveaux acteurs ?. Management et Datascience, 5(1). https://doi.org/10.36863/mds.a.14220. L'auteur : Copyright : © 2020 l'auteur. Publication sous licence Creative Commons CC BY-ND. Liens d'intérêts : Financement : Texte complet

L’enseignement supérieur : un marché attractif et en croissance

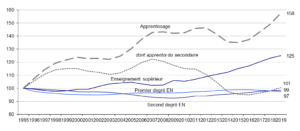

Le secteur de l’enseignement supérieur est un marché en très forte croissance du fait de la croissance démographique de la population notamment dans certaines zones géographiques (Chine, Inde, Afrique), d’une demande croissante pour les études dans le supérieur et d’une mobilité internationale plus importante également. Le dernier rapport du cabinet Marketsandmarkets estime ainsi que le marché de l’enseignement supérieur va passer de 13,7 milliards € en 2020 à 35,8 milliards en 2025. A la rentrée de septembre 2019 on recensait en France dans le secteur de l’éducation près de 15,8 millions d’étudiants, élèves et apprentis. Cette croissance liée à la démographie de la population et aux flux d’étudiants étrangers est portée notamment par le nombre d’étudiants inscrits dans l’enseignement supérieur depuis une dizaine d’année, et plus particulièrement l’enseignement supérieur privé. Depuis 1998, les inscriptions dans le privé ont ainsi doublé tandis qu’elles n’ont augmenté que de 15 % dans le public.

Evolution des effectifs par degré d’enseignement, base 100 en 1995

Source : MENJS-MESRI-DEPP et MESRI-SIES.

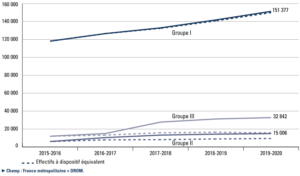

L’enseignement supérieur privé représente plus de 20% des effectifs du supérieur en 2019, et est surtout concentré dans les écoles de management, et dans une moindre mesure, les écoles d’ingénieurs (le développement de l’alternance dans ces écoles a également contribué à l’augmentation du nombre d’étudiants). L’arrivée des nouveaux acteurs s’explique donc par la croissance du marché en volume, mais également en valeur. En effet, on observe que le développement d’une offre privée correspond aussi à une « propension à payer » plus importante au sein des familles qui sont prêtes parfois à dépenser ou emprunter plusieurs milliers d’euros par an pour une formation (les frais de scolarité des écoles de management post-prepa ont progressé en moyenne de 76% entre 2009 et 2020).

Evolution des effectifs étudiants inscrits en écoles de commerce, gestion et vente, en fonction de leur groupe

Ce phénomène peut s’expliquer par le fait que les études dans les établissements privés sont de plus en plus considérées comme une réelle alternative aux formations publiques notamment en matière d’employabilité et de construction d’un capital social (réseau des alumni, relations avec les entreprises, séjours à l’international, etc.). Le développement des formations privées est une tendance que l’on retrouve dans l’ensemble des cycles du secteur de l’éducation (de l’école primaire à l’enseignement supérieur) et qui correspond également dans le supérieur à une offre alternative aux universités qui manquent souvent de moyens pour accompagner les étudiants vers l’employabilité (bien que certains établissements comme Dauphine ou certaines formations comme les IAE connaissent aussi une attractivité très forte). Enfin, la croissance du nombre d’élèves conjuguée à un taux de réussite du baccalauréat de plus en plus élevé contribue à des études de plus en plus longues, conduisant ainsi à ce que le niveau bac+5 devienne progressivement une « norme » en termes de niveau de diplôme avant l’entrée sur le marché du travail.

Vers une disruption du marché de l’enseignement supérieur : mythe ou réalité ?

De nouveaux entrants sont arrivés sur le marché de l’enseignement supérieur depuis plusieurs années laissant craindre une forme de disruption ou de « netflixisation » de certaines activités comme la formation continue. On peut ainsi distinguer plusieurs types de nouveaux acteurs dans l’enseignement supérieur :

- Les acteurs issus du monde de la Edtech (Openclassrooms, Coursera, etc.)

- Les écoles spécialisées sur un domaine (Ecole 42, Wild Code School, Green Management School, Futurae, etc.)

- Les acteurs issus du monde professionnel et de la formation continue (LinkedIn, universités d’entreprise, etc.)

- Enfin, des écoles à l’interface de plusieurs domaines/disciplines (Aivancity, etc.)

Pour autant, les établissements d’enseignement supérieur continuent de se développer et certains voient même leur attractivité se renforcer (les IAE, Dauphine, les écoles de management, les écoles d’ingénieurs, etc.). On n’observe pas à proprement parler de disruption dans le secteur de l’enseignement supérieur, et les nouveaux acteurs restent pour l’instant positionnés sur des niches ou des segments du marché. Comment expliquer finalement que les établissements traditionnels et historiques ne soient pas plus en difficultés avec l’arrivée de ces nouveaux concurrents ?

Le diplôme reste une barrière à l’entrée dans un marché conservateur

Bien que le choix en termes de formations soit de plus en plus large pour les étudiants, ces derniers restent très attachés à la reconnaissance des diplômes par l’État (CTI, CEFDG, etc.), du moins pour la formation initiale. Ainsi pour les formations qui préparent aux métiers du commerce, de la gestion et de la vente, 76% sont inscrits dans une école reconnue par l’Etat et qui propose au moins un diplômé visé. Cela peut s’expliquer par le fait que le diplôme à la française représente une véritable institution notamment avec la logique de la création des « grandes écoles » et est perçu comme une forme de rente dans le monde professionnel. Cette situation est sans doute exacerbée en France mais elle représente une réalité dans le début de la carrière professionnelle. De nombreuses écoles et formations ont ainsi cherché à faire reconnaitre leur diplôme par l’État, et le dernier débat en date concerne notamment l’attribution du grade de Licence à des programmes Bac+3 délivrés par des écoles de management ou des écoles d’ingénieurs.

A cela s’ajoute également que le diplôme et le fait de passer par certaines formations constituent pour les entreprises un premier critère de sélection de leurs futurs salariés tant parfois les candidatures peuvent s’avérer nombreuses dans certains secteurs. La plupart des nouveaux acteurs de l’enseignement supérieur misent sur une approche innovante et un positionnement de niche afin de compenser l’absence de reconnaissance de leur diplôme, même si certains comme Openclassroom ont entamé des démarches dans ce sens. Le développement des normes, standards et accréditations représentent donc une barrière à l’entrée importante pour de nouveaux acteurs car les conditions demandées sont souvent coûteuses (activités de recherche, taux d’encadrement, niveau de qualification du corps professoral, etc.) et les processus prennent aussi beaucoup de temps (de plusieurs mois à plusieurs années).

Résilience des organisations et jeu de coopétition

La disruption des établissements dans l’enseignement supérieur n’a pas eu lieu et l’on assiste plutôt à un phénomène de coopétition (Nalebuff et Brandenburger, 1996) entre les différents acteurs. L’une des raisons repose sur le fait que dans certaines filières (formations en management, ingénieurs, etc.), il peut exister une taille critique nécessaire pour couvrir tous les investissements et que les établissements ont également investi parfois de manière significative dans des domaines où étaient présents les nouveaux entrants (digitalisation des contenus, intelligence artificielle, développement durable et RSE, etc.). En effet, il apparait très difficile pour un nouvel acteur de rentrer dans le secteur de l’enseignement supérieur et de bousculer l’ordre établi. Au-delà des effets de réputation et de marque, des investissements et des ressources nécessaires (corps professoral, recherche, équipement matériel, etc.), etc. peu d’étudiants et de familles sont prêts à choisir de nouvelles formations et des filières longues sans réelle garantie qu’elles constituent un capital social valorisable en termes d’employabilité. Les nouveaux acteurs se sont donc positionnés sur des niches en termes de débouchés où les établissements traditionnels étaient finalement peu présents et/ou la demande de compétences sur le marché du travail était très importante (secteur du numérique par exemple).

En revanche, même si ces nouveaux acteurs sont parfois en concurrence sur une partie des activités (formation continue, etc.), on a plutôt assisté à des collaborations entre les établissements ou écoles et les nouveaux acteurs dans une logique souvent de partage de moyens (Aivancity a établi un partenariat avec l’EPF et Art et Métiers) ou d’enrichissement de l’offre en termes de contenus (Openclassroom a réalisé des partenariats pour proposer des modules en ligne dans le cadre de formations diplômantes pour certaines écoles de management, etc.). On peut aussi noter en matière de valorisation de la recherche (ANR, contrats européens, contrats de recherche de type FUI, etc.) des partenariats entre les établissements et les nouveaux entrants dans une logique de complémentarité des compétences et des ressources. Enfin, la digitalisation des contenus et des parcours de formation (Govindarajan et Srivastava, 2020), la nécessité de former les étudiants aux innovations (Ahmad, 2019) et le contexte de la Covid-19 représentent un terreau très fertile pour des collaborations entre des acteurs de la Edtech en France (Wooclap, Testwe, We are Peers, etc.) et des écoles de management ou d’ingénieurs ou des universités. Cette logique de coopétition pourrait être amenée à perdurer dans les prochaines années selon les scénarios d’évolution des enseignements et les attentes des étudiants (développement de pédagogies dites hybrides mixant du présentiel et de l’enseignement à distance, personnalisation des parcours, logique d’apprentissage entre pairs, etc.).

Bibliographie

Ahmad, T. (2019). Scenario based approach to re-imagining future of higher education which prepares students for the future of work. Higher Education, Skills and Work-Based Learning. Vol. 10, n° 1, 217-238.

Govindarajan, V., Srivastava, A. (2020). What the shift to virtual learning could mean for the future of Higher Ed. HBR online, https://hbr.org/2020/03/what-the-shift-to-virtual-learning-could-mean-for-the-future-of-higher-ed

Nalebuff B., Brandenburger A. (1996). La co-opétition, une révolution dans la manière de jouer concurrence et coopération. Village Mondial, Paris.

Parker, M. (2018). Shut down the business school: What’s wrong with management education. Pluto Press, 198 p.

Évaluation globale

(Pas d'évaluation)(Il n'y a pas encore d'évaluation.)

(Il n'y a pas encore de commentaire.)

- Aucune ressource disponible.

© 2024 - Management & Data Science. All rights reserved.